|

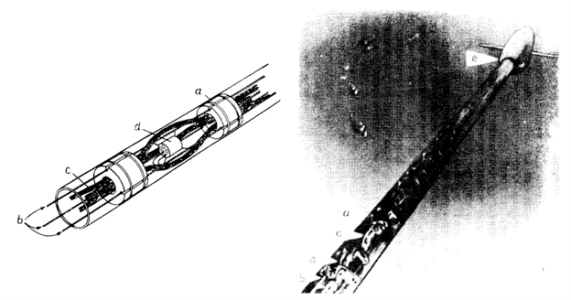

Водяные пушки (Watergun) (рис.17) отличаются от воздушных

тем, что сжатый воздух приводит в движение поршень, выбрасывающий в окружающую

среду струю воды. По мере продвижения струи воды вперед позади нее образуется

вакуумная полость, которая под действием внешнего гидростатического давления

схлопывается, создавая интенсивный акустический импульс. Получающийся в

результате короткий импульс создает потенциальные возможности для достижения

большей разрешающей способности, чем в случае источников типа воздушной пушки.

Однако интенсивность акустического сигнала у водяных пушек ниже, чем у

воздушных. Поэтому их применение пока ограничено.[2]

5.2 Приемники упругих колебаний

Гидрофоны или морские сейсмоприемники давления, как правило,

относятся к пьезоэлектрическому типу. В их конструкции используются

синтетические пьезоэлектрические материалы, такие, как цирконат и титанат бария

или метаниобат свинца. Пластина пьезоэлектрического материала обладает

свойством создавать электрическое напряжение между противоположными

поверхностями, если ее подвергнуть механическому изгибанию. Тонкие электроды,

помещенные на этих поверхностях, позволяют образовать электрическую цепь и

измерить это напряжение. Чувствительным элементом дисковых гидрофонов (рис. 18,

а) служат две круглые пластинки пьезоэлектрической керамики на концах полого

латунного цилиндра.

Рис.17 Схематический поперечный разрез водяной пушки[2]

Электрическая цепь выполнена так, что если обе пластины

прогибаются внутрь, реагируя на увеличение давления со стороны внешней среды,

то возникающие напряжения складываются, а если они изгибаются в одном и том же

направлении, реагируя на ускорение, они взаимно уничтожаются (рис. 18,6). Эта

особенность носит название гашение ускорений. Основными элементами цилиндрических

гидрофонов (рис. 18, в) являются тонкие полые цилиндры пьезоэлектрической

керамики, закрытые на концах латунными заглушками.

Рис.18 Гидрофоны: а-дисковый гидрофон; б-гасящий ускорения

дисковый гидрофон; в — цилиндрический гидрофон. [4]

Изменение давления в среде, окружающей цилиндр, деформирует

керамику и, следовательно, вызывает появление электрического напряжения между

внутренней и внешней стенками цилиндра. Чувствительность каждого элемента

гидрофона мала, поэтому их обычно объединяют в ряды, содержащие от 3 до 50

элементов, чтобы получить группу гидрофонов; элементы в группе распределяют по

длине 3—50 м. Пьезоэлектрические гидрофоны обладают высоким внутренним

сопротивлением, поэтому каждая группа обычно снабжена согласующим

трансформатором. Иногда вместо трансформаторов используются предварительные

усилители электрического тока.

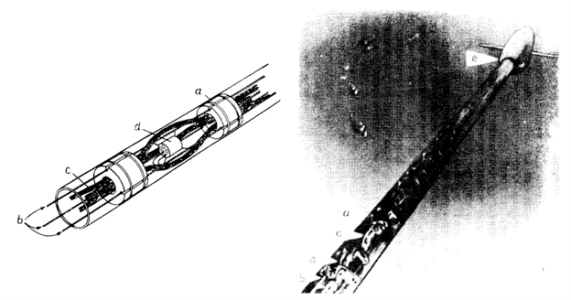

Гидрофоны объединяют в длинные косы, буксируемые за

сейсмическим кораблем на глубине порядка 10—20 м. Сейсмическая коса

схематически показана на рис. 5.48, а фотография секции косы приведена на рис. 17.

Рис.19 Схема плавучей буксируемой сейсмической косы: 1 -

научно-исследовательское судно; 2 - барабан для смотки и намотки косы; 3 -

кабель-буксир; 4 - грузовая секция; 5 - бесприборные секции; 6 - рабочие

приборные секции; 7 - концевая секция; 8 - концевой фал; 9 - буксируемый

радар-отражатель; 10 - стабилизатор глубины[2]

Гидрофоны, соединительные провода и буксировочный трос для

снятия натяжения косы помещены внутрь неопренового(поливинилхлоридного) шланга

диаметром 50 - 70 мм с толщиной стенок до 3 мм, который заполнен более легкой,

чем вода, жидкостью для того, чтобы придать косе нейтральную плавучесть, т. е.

чтобы средняя плотность шланга и его содержимого равнялась плотности морской

воды. Между кормой судна и первой группой гидрофонов оставляют ведущую секцию

длиной порядка 100 м. Пустыми секциями иногда также перемежают отдельные группы

гидрофонов, чтобы получить необходимую длину косы. Последняя группа часто

сопровождается хвостовой секцией, к которой прикреплен буй радар-отражатель,

позволяющий с борта судна определять его местоположение., движущийся по

поверхности. Визуальное или радарное наблюдение за этим буем используется для

определения величины дрейфа косы от постоянного курса сейсмического корабля

(вызванного морскими течениями). Буй помогает также найти косу в случае ее

неожиданного обрыва. Общая длина косы в воде 1000—2400 м, иногда даже более

2400 м. Устройства для регулировки глубины погружения косы (такой параван

показан на рис. 20) закреплены на косе в нескольких (от 5 до 12) точках. Они

чувствительны к гидростатическому давлению, и их лопасти наклоняются, приводя к

тому, что поток воды, набегающий на них, поднимает или опускает сейсмическую

косу до нужной глубины. Когда коса неподвижна, параваны неэффективны.

Рис.20 Схема и фотография сейсмической косы. Пластмассовые

разделители а соединены тремя эластичными проводами b; связка электрических проводов с проходит сквозь отверстия

разделителей. Гидрофон помечен буквой d. Сейсмическая коса помещается в мягкую пластмассовую оболочку,

наполненную жидкостью, которая обеспечивает косе нейтральную плавучесть.

Устройства для регулировки глубины погружения (е) закреплены на косе.[4]

Глубину которую стремятся поддерживать параваны, можно регулировать

сигналом, передаваемым по косе, чтобы изменять ее в соответствии с изменениями

глубины воды или чтобы дать возможность судну пройти над косой.

В нерабочем состоянии косу наматывают на барабан большого

диаметра с помощью лебедки на корме корабля. С интервалом в несколько метров

внутри косы могут быть вставлены устройства для определения глубины с целью ее

контроля. Кроме того, внутрь косы вставлены на ряде интервалов приемники водной

волны; они представляют собой высокочастотные гидрофоны (500—5000 Гц), которые

регистрируют волны, распространяющиеся в толще воды. Зная скорость звука в

воде, по времени вступления водной волны можно найти расстояние до источника.

Магнитные компасы с дистанционным управлением также могут быть вмонтированы в

косу, чтобы фиксировать ее ориентацию. Течение, перпендикулярное направлению

сейсмического профиля, иногда приводит к «размазыванию» глубинных точек, а

падение отражающей границы в направлении, перпендикулярном сейсмическому

профилю, может быть ошибочно принято за скоростные изменения.

Морская приемная система регистрирует различные типы шумов :

1) окружающий шум, порожденный движением волн, судов, подводным животным миром

и т. п.; 2) локально обусловленный шум в водной толще, вызванный

турбулентностью за счет движения в воде буксирующего косу кабеля, заглубляющего

паравана, устройств для регулировки глубины погружения косы и хвостового буя, а

также шум, излучаемый винтами корабля, двигателями и прочими механическими

устройствами; 3) механически обусловленный шум, распространяющийся по косе в

результате вибрации кабеля, подергивания хвостового буя и т. п. В обычных

условиях доминируют шумы третьего типа, но в бурную погоду начинает преобладать

первый тип. Шум, связанный с буксировкой, ослабляют: а) делая косу, насколько это

возможно, гладкой и устанавливая параваны и другие устройства, нарушающие

гладкость косы, по крайней мере в 3 м от ближайшего гидрофона, б) используя

ведущую секцию для увеличения расстояния между кораблем и ближайшей группой

гидрофонов, в) применяя не стальные сегменты, а податливые и растягивающиеся

секции из нейлона для ослабления колебаний, передающихся по косе. Иногда

используются специальные короткие косы для регистрации на малых удалениях,

поскольку при работе с основной косой обычно остается довольно значительное

расстояние между кормой корабля и ближайшей группой гидрофонов.[4]

Приведем пример основанный на изучении коры глубоководных

котловин. Сразу надо отметить, что в зоне изучения глубоководных котловин

фигурируют два типичных для них признака: 1) наличие интенсивных

дифрагированных волн от точек дифракции, стохастически распределенных по всей

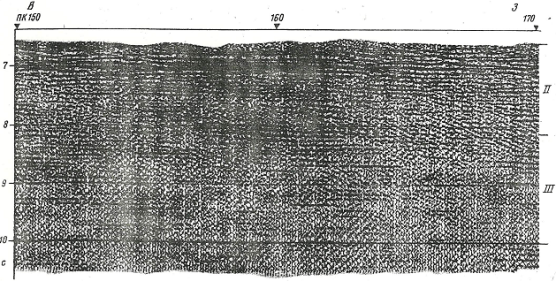

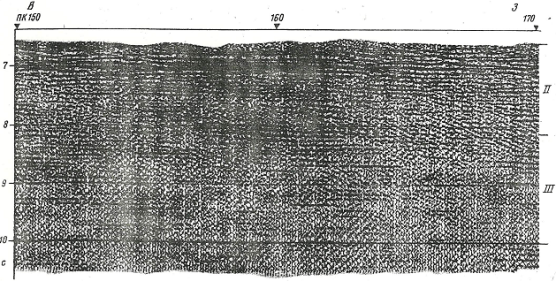

плоскости разреза; 2) отсутствие протяженных отраженных границ (рис.21)

Рис. 21

Сейсмический разрез глубоководной котловины по данным ГСП-МОВ. Видна

дискретность отражающих границ консолидированной океанической коры. II,III –

номера слоев коры.[7]

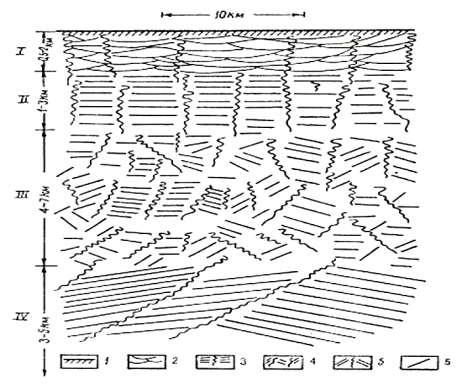

Анализ плотности расположения площадок на плоскости разреза

позволяет выделить условные границы, которые гипсометрически совпадают или

близки к границам второго и третьего слоев коры (рис. 22). Ниже поверхности М

число отражающих площадок резко уменьшается. На временных разрезах это

наблюдается на временах 9,5 - 10 с, т. е. на глубинах 7-12 км под дном.

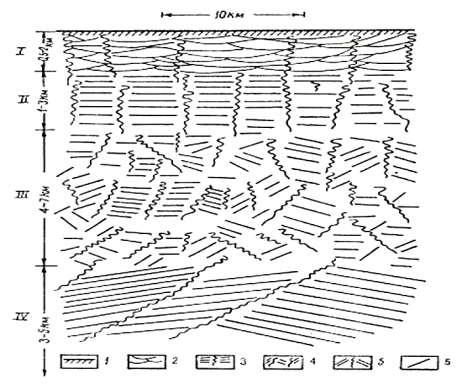

В верхней части консолидированной коры на временах 0,5-1с в

разрезах проявляется линзо-блоковое строение второго слоя. Средняя

протяженность линз 3,5-4 км, а мощность до 0,5 км.

Рис.22

Результаты интерпретации сейсмического разреза, приведенного на рис. 1-

дискретные отражающие границы; 2- зоны нарушений. I-IV – структурные толщи; М-

граница Мохоровичича. [7]

Вертикальными нарушениями толща разбита на блоки шириной до

10 км. Сама толща такого линзо-блокового строения имеет мощность около 2 км.

Ниже во временном интервале от 1 до 3 с в толще мощностью от

4 до 9 км развиты блоки размером до 5 км, а их относительное смещение от 0,2 до

1 км. Границы блоков отвечают вертикальным крутонаклонным нарушениям. В данной

толще можно выделит два горизонта: верхний, охватывающий верхние 1-3 км, содержит

блоки большие по размерам; нижний, имеющий мощность 4-7 км, характеризуется

меньшими блоками

(менее 2 км). Следующая толща находится на временаз 3-4 с и

имеет блоково-слоистое строение. Размеры блоков до 15 км. Внутри блоков

фиксируют слои мощностью не мене 0,5 км. Четких непрерывных отражающих границ

между выделенными толщами проследить не удается. В зонах небольших воздыманий

дна обычно мощность I и II толщ увеличивается, а III толщи меняется

незначительно.

Использование данных ГСЗ, материалов глубоководного бурения и

драгирования позволяет увязать верхнюю толщу с верхним осадочно-вулканогенным

горизонтом консолидированной коры, где присутствуют потоки подушечных лав и

дислоцированные осадки, т.е. это верхняя часть второго слоя коры.

II вторая толща, по-видимому, соответствует структуре

вертикальных и субвертикальных неоднородностей дайкового комплекса, отвечающего

нижней части второго слоя океанической коры.

Рис. 23 Обобщенная модель структуры земной коры океанических

котловин. 1- поверхность дна океана; 2-5-толщи: 2-линзо-блоковая, 3-сейсмически

«прозрачная» с вертикальными нарушениями; 4-блоковая с субвертикальными и

наклонными зонами нарушений; 5- блоковая с наклонными зонами нарушений; 6- зоны

нарушений.

I-IV – структурные толщи

консолидированной океанической коры.[7]

III

толща соответствует средней и нижней частям третьего слоя коры, так называемого

габбрового слоя.

Наконец, IV толща отвечает низам третьего слоя коры и

верхнему горизонту мантии, где отмечаются субгоризонтальные и наклонные тела,

связанные, вероятно, с расслоенностью данной части разреза. Иногда эту часть

разреза теперь называют переходной от коры к верхней мантии, так называемый

слой М (рис. 23).

Такова общая картина строения литосферы глубоководных

котловин океана по сейсмометрическим данным.[6]

Заключение

После изучения различных методов, с помощью которых геофизики

получают данные о характере движений того или иного типа упругих волн, а также

благодаря тщательной интерпретации этих данных, появляется возможность

составить наиболее полное представление о геологическом строении исследуемого

участка земной коры. Каждый из методов обладает своими особенностями и

направленностью, поэтому для начала работ необходимо точно поставить

преследуемую цель и взять в расчет окружающие условия и факторы, способные

повлиять на ход исследований. В нынешний век высоких технологий перед учеными

открыты все дороги для совершенствования старых и разработки новых способов

морских геолого-геофизических исследований, для проектирования более сложной и

точной аппаратуры и создания прочих благ, чтоб более быстро и комфортно

добиваться решения поставленной задачи.

Литература

1.

Леонтьев О.К. «Морская

геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана)» М., 1982.

2.

Бондарев В. И.«Основы

сейсморазведки. Учебное пособие для вузов»2003г.

3.

Дж.П. Кеннет

«Морская геология», том 1, Москва, 1987 г.

4.

Р. Шерифф, Л.

Гелдарт «Сейсморазведка», том 1, 1987 г.

5.

И.И. Гурвич, Г.Н.

Боганик «Сейсмическая разведка», 1980г.

6.

Боганик Г.Н.

Гурвич И.И. «Сейсморазведка» 2006 г.

7.

Э. М. Литвинов «Введение в морскую геофизику» 1993 г.

8.

Н.В. Короновский

«Общая геология» 2006 г.

9.

И.И. Гурвич, В.П.

Номоконов «Сейсморазведка. Справочник геофизика.» 1981г.

10.

В.В. Орленок

«Морская сейсмоакустика» Учебное пособие. 1997 г.

11.

А.Н. Телегин

«Морская сейсморазведка» 2004 г.

12.

В. Б. Левянт

«Методические рекомендации по применению сейсморазведки 3D на разных этапах

геологоразведочных работ на нефть и газ» 2000 г.

13.

Фотографии с

сайтов : http://ship.ginras.ru ; http://pgrgp.com.ua

|